HAB研究機構とは?About

欧米では、1980年代から実験動物と人間との種差、そして動物愛護の問題などから、医薬品等の開発研究現場ではヒト組織・細胞が使われるようになりました。そして2000年6月にクリントン大統領(当時)からHuman Genome Project(ヒトゲノム解析計画)が、そして2015年1月にはオバマ大統領(当時)からPrecision Medicine Initiative(最適医療推進)がそれぞれ国の重要な施策とされ、ヒト組織を用いた研究、さらに個々の遺伝子解析が医療の基盤研究として重要な位置を占めるようになりました。日本でも、同様な環境整備、そして研究活動を推進する必要があるとの考えのもと、産学官の有志によって設立された団体がエイチ・エー・ビー研究機構(HAB研究機構)なのです。

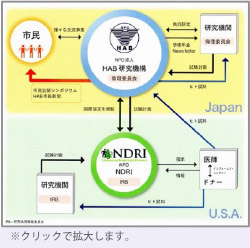

米国では糖尿病研究を推進するため、1980年に膵臓などの組織を医療機関から研究機関に供給するNational Disease Research Interchange(NDRI)というNPOが設立され、その後膵臓だけでなく他の臓器・組織・細胞も供給するネットワークを構築して供給体制を拡充しておりました。HABはこのNDRIを米国当局から紹介され、その際に担当官から「米国人から提供された臓器・組織を用いて優れた新薬が開発されれば、それは米国人も恩恵を受けることになる」という後押しを受け、NDRIと1996年に国際協力を締結することにより、米国人の臓器・組織を我が国の研究機関へ安定的に供給する事業を始めることが可能になったのです。

しかしながら医薬品の効果や安全性には人種差が知られており、日本人の組織・細胞を使った研究も重要です。そこで、HABでは設立時から専門家を招き法的・倫理的な問題を検討して報告書をまとめてきました。

国も数々の施策を行ってきておりますが、日本人の組織の供給については依然として制限された状態が続いております。HABはこの状況を打開するために、ヒト組織を用いた創薬研究の有用性について専門家だけでなく、一般の方々にも現状を訴え、皆様とともにわが国における将来の医療を考えていく団体なのです。

研究者・企業の方へのお知らせNews

一般の方へのお知らせNews

トピックスTopics

- 第32回HAB研究機構学術年会

「vivoとvitroの対話ー新規試験法のこれから目指すところを考えるー」

2025年5月8日(木)、9日(金)/ 湘南アイパーク

学術年会長:石田誠一(崇城大学) -

第32回HAB研究機構学術年会を学術年会長に石田誠一先生(崇城大学)をお迎えし、2025年5月8、9日に湘南アイパークにて開催いたしました。 ご参加いただきました皆様方、協賛・ご寄付をいただいた企業様と開催に際しご尽力いただきました組織委員の皆様方に御礼申し上げます。

また、セッション2にご参加いただきました国際MPS学会のアジア‐パシフィック地域の各国の取りまとめをしている先生方から、ご厚意で活動状況についての報告・発表資料をいただきましたので、皆様下記リンクにアクセスして確認をお願いいたします。

- 第38回市民公開シンポジウム

「紅麹問題を機に考える-食の安全と安心-」

2024年11月16日(土)/ 昭和大学上條講堂 -

第38回市民公開シンポジウムを2024年11月16日に昭和大学上府講堂にて開催いたしました。

ご参加下さいました皆様、ありがとうございました。

講演につきましては詳細ページをご参考ください。

- 2019年8月に湘南アイパークにヒューマンティッシュセンター(HTC)を開設しました。

-

湘南アイパークは、日本初の製薬企業主導によるオープンでイノベーティブなエコシステムの醸成を目指して構想されました。この度、HABでは湘南アイパークへの入居を決定し、事務所を設置いたしました。

- 「バイオバンクの展開」発行のお知らせ

-

HAB研究機構では、2005年から2007年まで人試料委員会を計11回開催し、献腎移植の際にその他の腹腔内臓器・組織を摘出し、研究に供することについて、法律、倫理学の専門家を交え検討いたしました。委員会では、刑法、死体解剖保存法、献体法、臓器移植法等関係法やガイドライン等を検討し、心停止ドナーから腹腔内の組織を研究目的で提供していただくことは現行の法律下で可能であるとして、2007年10月に報告書、手順書を纏めました。

しかしながら、2010年の改正臓器移植法施行後に、移植ドナーの状況は大きく変化し、脳死ドナーが増えた一方で心停止ドナーは大きく減少してしまいました。また、脳死ドナーが増えたことで、移植に供されない臓器の数も増えてきました。 当研究機構では、このような現状を勘案し移植不使用臓器の研究転用に係る諸問題を整理する時期と考え、第2次人試料委員会を設置することにいたしました。2014年10月12日から2015年12月20日までの計10回開催し、報告書そしてマニュアルが完成いたしました。

この報告書を纏めるにあって、各委員から出された貴重な考察が意見書として纏められ、報告書・意見書を併せた「バイオバンクの展開」を、2016年12月20日に上智大学出版から発行いたしました。

- 日本毒性学会・佐藤哲男記念賞(学術貢献賞)の創設

-

当機構名誉会長である佐藤哲男 千葉大学名誉教授のお名前を冠した佐藤哲男記念賞(学術貢献賞)が、日本毒性学会にて創設されました。

このたび日本毒性学会では、本会における佐藤哲男博士の国際的及び学術的貢献に敬意を表し、佐藤哲男記念賞(学術貢献賞)を設けることにいたしました。これまでの毒性学に関連する研究、後進の育成を含めた毒性学教育、毒性学分野における国際活動、あるいは毒性評価等に関わる技術開発において優れた業績をあげ、かつ日本毒性学会の発展充実に大きく貢献した本会会員に授与いたします。(毒性学ニュース Vol. 44 No. 1, 2019より抜粋)

- 事務所統合および東京事務局閉所のお知らせ

2016年5月26日に開催された第14回HAB総会にて議決しました通り、2016年9月30日をもちまして当機構は東京事務局(東京都文京区弥生2-4-16)を閉所し、附属研究所に業務統合することとなりました。

これを機に職員一同心を新たにして、さらに一層の努力をして参りますので、よろしくお願いいたします。HAB研究機構 事務局/附属研究所

〒272-8513 千葉県市川市菅野5-11-13 市川総合病院 角膜センター内

電話:047-329-3563 FAX047-329-3565

- HAB市民新聞 配布先募集

病院、薬局などにお勤めの皆様にご提案です。

HAB市民新聞を病院・薬局などで配布してみませんか?心と体を科学的視点から観た健康・病気についての連載を季節毎にお届けします。

病院・薬局以外の店舗でも配布してくださる皆様はもちろん大歓迎です。